当研究室は、純粋な有機物から遷移金属錯体まで多岐にわたる「分子」を構成成分とする、機能性物質、特に超伝導体を含む電気伝導体の開発を行っている。分子性導体は、みかけの複雑さに反して、明快で見通しの良い電子構造を持つ。その多様な物性は、低次元性、強い電子相関、格子の柔らかさ等に由来している。分子性導体では、多様な分子修飾が可能であり、分子修飾による物性の精緻な制御が可能である。我々は、分子集合体の物性を合成化学的手法で制御することによって新しい物質を創造し、分子の特性を反映した新しい機能や現象を見いだすことを目指している。

- Pd(dmit)2塩の圧力下磁気測定(石井、田村、加藤)

- 金属-dmit錯体における振動分光学的解析手法の構築(山本(貴)、田村、加藤)

- 二量化が極めて強い金属-dmit錯体における二量体内電荷分離現象の発見(山本(貴)、田村、加藤)

- 三角格子に近い金属-dmit塩の電荷−格子相互作用(山本(貴)、田村、加藤)

- 局在スピンと伝導電子が共存した超分子アニオンラジカル塩 (Me-3,5-DIP)[Ni(dmit)2]2(高坂、加藤、田村、山本(浩)、田嶋(陽)、深谷)

- 金属錯体系伝導体の開発

(1) 平面四配位非対称型[(ppy)AuIII(S-S)] 金属錯体を用いた分子性導体の開発(久保、石井、山本(貴)、田村、加藤)

(2) tto(テトラチオオギザレート)架橋配位子を有する多核金属錯体を用いた分子性導体の開発(久保、山本(貴)、福永、山本(浩)、加藤)

(3) シクロアルカンを導入したジチオレン錯体による分子性導体の開発(久保、福永、山本(浩)、加藤) - 有機導体におけるMassless Dirac Fermions (田嶋(尚)、田村、加藤)

- 強相関電子系の電気伝導性(田嶋(尚)、田嶋(陽)、加藤)

- 微小電極による分子性導体の基板上単結晶成長とその電気特性評価(山本(浩)、川椙、池田、加藤;塚越(河野低温物理研究室))

- 有機電界効果トランジスタに用いる有機半導体の開発および特性評価(芦沢)

- 有機分子や半導体ナノ粒子における非線型光学応答とその異方性(礒島)

- Pd(dmit)2塩の圧力下磁気測定

- 金属-dmit錯体における振動分光学的解析手法の構築

- 二量化が極めて強い金属-dmit錯体における二量体内電荷分離現象の発見

- 三角格子に近い金属-dmit塩の電荷−格子相互作用

- 局在スピンと伝導電子が共存した超分子アニオンラジカル塩 (Me-3,5-DIP)[Ni(dmit)2]2

- 金属錯体系伝導体の開発

- 有機導体におけるMassless Dirac Fermions

- 強相関電子系の電気伝導性

- 微小電極による分子性導体の基板上単結晶成長とその電気特性評価

- 有機電界効果トランジスタに用いる有機半導体の開発および特性評価

- 有機分子や半導体ナノ粒子における非線型光学応答とその異方性

研究担当者:石井,田村,加藤

金属錯体Pd(dmit)2の一連のアニオンラジカル塩は常温常圧ではモット絶縁体であるが,対陽イオンの種類と圧力によって,金属伝導や超伝導等種々の電子相が現れる。我々は圧力下で分子性導体の磁化測定を行う技術を開発し,これら一連の物質群の物性研究に適用してきた。Et2Me2Sb[Pd(dmit)2]2は常圧下70 Kで2[Pd(dmit)2]2- →[Pd(dmit)2]22- + [Pd(dmit)2]20という一次相転移を示し,低温相は完全に電荷分離した非磁性である。電気抵抗測定から高温相は加圧によりモット絶縁体から金属へとクロスオーバーすることが分かっている。今年度,従来よりも高い圧力を安定して保持できる磁化測定用圧力セルを開発し,この物質の完全電荷分離転移を圧力下で測定した。転移温度はモット絶縁体−金属クロスオーバーの圧力(0.6 GPa)付近で最高となる。転移に伴う磁化率変化は,転移温度直上の高温相の常磁性磁化率に等しいので,圧力下の高温相の状態変化を知る手がかりになる。モット絶縁相での常磁性磁化率は圧力印加に伴い減少し,さらに圧力を印加し金属状態になると常磁性磁化率はほとんど圧力に依存しなくなり,パウリ常磁性的になる。モット絶縁体−金属クロスオーバーで高温相の磁化率に不連続はほとんどなく,局在スピンの磁性から伝導電子の磁性に連続してつながるという結果を得た。

(dmit = 1,3-dithiol-2-thione- 4,5-dithiolate)

↑年次報告

研究担当者:山本(貴),田村,加藤

分子内振動の観測は分子性固体の電子状態・結晶構造を考察する上で,極めて強力な手法である。ところが,金属-dmit錯体から構成される分子性固体の振動モードの帰属は,測定者の勘に頼って来たのが現状であった。

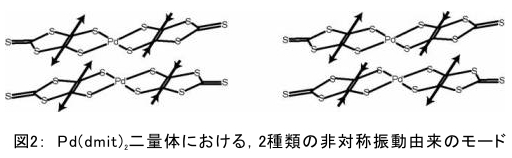

我々は,C=C伸縮振動の挙動から,電荷・格子・軌道準位の各情報を一度に得ることができると考え,これの帰属を確定させるための実験を行った。分子当たりの電荷量,二量化度,同位体元素数が,それぞれ異なる標準試料の赤外・ラマンスペクトルを測定し,C=C伸縮振動の特性を調べた。分子間相互作用が弱い時のC=C伸縮振動は,有機導体BEDT-TTF塩と同様の典型的な分子固体の特性を示す。即ち,対称振動の総数は,繰り返し単位中に含まれる分子数に対応し,非対称振動は分子の電荷量に単調に応答する。一方,二量化度が極めて強い場合,対称振動のみならず,非対称振動まで摂動を受けるため,C=C伸縮振動の数が倍になる。この現象は量子化学計算からも支持される。この研究により,金属-dmit錯体におけるC=C伸縮振動の帰属という,長年にわたる問題に決着を見た。

次いで,C=C伸縮振動から,電荷・格子・軌道準位の情報を得ることができるテストケースとして,二量化度が強い,Et2Me2Sb[Pd(dmit)2]2 とCs[Pd(dmit)2]2の分子内振動を測定した。これらの物質は,低温で軌道準位の再配列が起こり,二量体間電荷分裂(各二量体内の電荷量は均一)を示すことが既に知られている。まず,非対称振動のうち,摂動を受けないモードは電荷量に鋭敏であり,転移温度以下でピーク分裂を示した。面白いことに,二量体内相互作用により摂動を受ける非対称モードまでもが,電荷量の変化に応じたピーク分裂を示した。この現象は,非対称モードである限り,二量体間の弱い相互作用による余分な摂動を受けなかったためと解釈できる。同様の理由で摂動をほとんど受けない対称モードも,電荷量に応じた分裂を示す。因子群解析の結果,中性的二量体2個と,イオン性的二量体2個が,繰り返し単位を作っていることを導いた。このように,分子内振動のみから得た電荷整列相における電荷の配列構造は,X線構造解析の結果と一致した。

ところが,対称モードを詳細に調べた結果,両物質ともに電荷整列相では,対称心のない結晶構造をとることが判明した。対称心が失われる理由は,イオン性的二量体2個から構成される四量体中の空間的自由度が大きく,格子(移動積分)が揺らぐため,複数の四量化の形態をとることができるためである。Cs[Pd(dmit)2]2の高温相でも,四量体の揺らぎは残存し,時間平均電荷量が均一にならないことが分かった。ところで,このような揺らぎを,X線構造解析で検知するのは難しい。分子内振動の観測は,金属-dmit錯体の研究においても非常に強力な解析手段であることを示すことができた。

(dmit = 1,3-dithiol-2-thione- 4,5-dithiolate, BEDT-TTF= bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

↑年次報告

研究担当者:山本(貴),田村,加藤

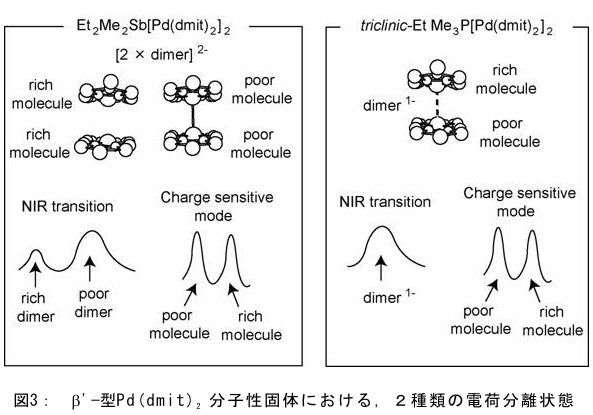

二量化の強い分子性伝導体は,二量体を1格子点と見なし,1格子点で電荷の二重占有を禁じるクーロン力(Udimer)と,各格子点間における電荷の移動積分(tinter)という,2種のパラメータにて概ねの物性を記述できると信じられてきた。ところが,二量体内電荷分離が観測されないのは,極めて不自然であり,何らかの理由があるはずである。我々は,70 Kで非磁性転移を示す,三斜晶系EtMe3P[Pd(dmit)2]2の分子内振動を測定した結果,転移温度以下で二量体内電荷分離が起こり,二量体2個が繰り返し単位を持つ(四量化)ことが分かった。そもそも,β'型Pd(dmit)2 分子性導体は,二量体が積層構造を持つという構造的特性を有する。従って,格子歪みを伴った四量化と,分子間クーロン力(V)による二量体内電荷分離が共同的に作用できたため,電荷分離が実現したのである。二量体間電荷分離にならなかったのは,(平均)二量体間距離が小さいため,軌道準位の再配列が起こりえないからである(但し,軌道準位の逆転は起こっている)。

観測の結果,四量体の種類は少なくとも2種類あることも分かった。この現象は,イオン性的分子間の二量体間移動積分が大きくなるという四量化と,中性的分子間の二量体間移動積分が大きくなる四量化という,2種類の四量化が共存しており,それぞれに対して,二量体内電荷分離が組み合わされている,ということを意味する。事実,室温から四量化モードが観測されており,これは両者の構造が競合していることを支持している。低温では,四量化モードの揺らぎがほぼ消失したので,どちらか一方の構造が優勢的になっている。この現象は,分子軌道準位の逆転が起こるため,中性的分子間の移動積分の増大が促進されるという,二量体間電荷分離による研究結果と符合する。

一方,二量化の強い分子性伝導体の代表格である,κ-型BEDT-TTF塩は,上記の構造的要請を満たさない。従って,電荷は揺らぐだけに留まり,二量体内電荷分離は起こらないのである。

ところで,β'-型Pd(dmit)2 塩の結晶構造は,積層構造を持たないκ-型BEDT-TTF塩と,二量化が弱く積層構造を持つβ''-型BEDT-TTF塩の中間に位置する。これまでに多く合成されてきた,β'-型Pd(dmit)2の物性は,κ-型BEDT-TTF塩の研究になぞらえた解釈が概ね成り立つ。一方,後者の伝導性は,電荷揺らぎの程度が重要な要因と考えられている。従って,β'-型Pd(dmit)2の中でも二量体内で電荷が揺らぐ物質は,有機伝導体の統一的理解に至るモデル化合物として期待できる。

(dmit = 1,3-dithiol-2-thione- 4,5-dithiolate, BEDT-TTF= bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

↑年次報告

研究担当者:山本(貴),田村,加藤

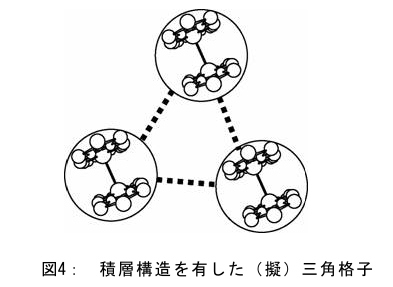

単斜晶系EtMe3P[Pd(dmit)2]2は,三角格子から僅かにずれた構造的特性を有する。常圧下の25 K以下では,反強磁性絶縁体ではなく,非磁性絶縁体になり,加圧下では超伝導に転移する。非磁性相と超伝導相が隣接していることも示されている。一方,EtMe3Sb[Pd(dmit)2]2は有機固体の中でも,最も三角格子に近い特徴を低温まで維持する。ところで,単斜晶系EtMe3P[Pd(dmit)2]2とEtMe3Sb[Pd(dmit)2]2の両者ともに,積層構造を有する。従って,両者の違いは,三角格子の等方性のみならず,四量化の度合いにも見いだされるはずである。このような現象の観測には,分子内振動は強力な手法である。

測定の結果,両者ともに,四量化モードが観測されるものの,低温まで時間平均電荷量の差は僅かでしかない。単斜晶系EtMe3P[Pd(dmit)2]2とEtMe3Sb[Pd(dmit)2]2との違いは,低温で特定の四量化構造が優勢になるか,ならないかである。前者の方が,局在した四量体構造が伝導面内に成長しており,後者では時間的揺らぎが顕著である。このような乱れは,可能な四量体構造が複数種あることに起因する。従って,前者は,格子の僅かな乱れが残されているものの,静的な四量化の成長によりスピンはフラストレションを解消して非磁性になる。後者は,等方的三角格子を組み,四量化が凍結できないので,フラストレーションを低温まで持続させることができるのである。

(dmit = 1,3-dithiol-2-thione- 4,5-dithiolate)

↑年次報告

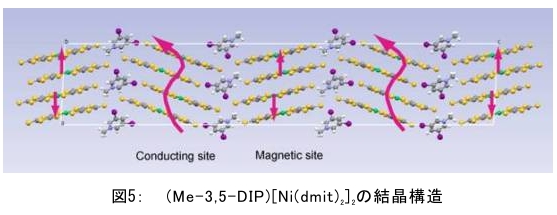

研究担当者:高坂,加藤,田村,山本(浩),田嶋(陽),深谷

(Me-3,5-DIP)[Ni(dmit)2]2は(Me-3,5-DIP)とNi(dmit)2との間に超分子I…およびH…S相互作用を形成したアニオンラジカル塩である。結晶学的に独立な2つのNi(dmit)2アニオン層(Layer I, II)を持ち,Layer Iが局在スピンをLayer IIが伝導電子を持つことがこの塩の最大の特徴である。両者の協奏的な現象を見いだすため,圧力下での電気抵抗測定を行った。静水圧下では,加圧に伴い面内方向で高温領域における金属的挙動が強調されたが,面間方向では絶縁体的な振る舞いが保たれたままであった。低温(約10 K以下)では電気抵抗は各軸方向とも-logT(T: 絶対温度)に比例する振る舞いを示す。面間方向へ一軸性ひずみをかけた時も,電気抵抗の-logT依存性が見られた。これは,近藤一重項のような状態がこの系で実現している可能性を示している。

(Me-3,5-DIP = N-methyl-3,5-diiodopyridinium, dmit = 1,3-dithiol-2-thione- 4,5-dithiolate)

↑年次報告

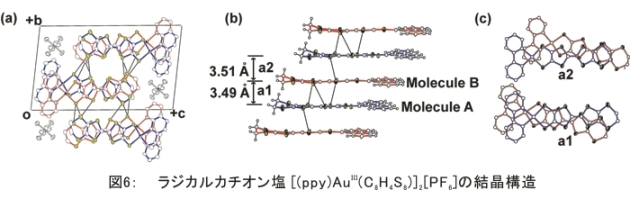

(1) 平面四配位非対称型[(ppy)AuIII(S-S)] 金属錯体を用いた分子性導体の開発

研究担当者:久保,石井,山本(貴),田村,加藤

我々は以前,非対称型有機金属 [(ppy)AuIII(C8H4S8)] (ppy- = C-dehydro-2- phenylpyridine(-); C8H4S82- = 2-{(4,5-ethylenedithio)-1,3-dithiole-2-ylidene}-1,3-dihtiole- 4,5-dithiolate(2-))のカチオンラジカル塩 [(ppy)AuIII(C8H4S8)]2[PF6] が有機金属錯体を構成分子とする分子性導体として,初めて金属的挙動を示すことを見いだした。この塩は,擬一次元的なフェルミ面を持つが, 常圧での電気抵抗の温度変化測定は半導体的挙動 (ρr.t. = 2.6 Ωcm, Ea = 0.03 eV) を示す。そして0.8 GPa以上の圧力下では,金属的挙動を示すこと,磁化率が50 K で,反強磁性転移を起こすことから,この塩の基底状態はモット絶縁体に近い擬一次元強相関電子状態であることが示唆されていた。基底状態を決定するためには,形式電荷量や伝導経路の形成を実験的に確認する必要があった。そこで我々は,この塩の赤外反射率とラマンスペクトルを測定し,基底状態を決定した。ラマンスペクトルの測定では,ジチオレン配位子にある3つの二重結合に起因するピーク(1520, 1490, 1460 cm-1)が見られた。これらは,室温から10 Kの範囲でピーク位置が変化しない。そして,結晶の各軸方向に測定した赤外反射率の測定では,分子の積層方向にのみ大きな電子遷移(2500cm-1)が観測された。また,1100 cm-1付近には積層方向に二量体を形成していることを示すelectron-molecular vibrationも観測された。これらスペクトルの結果から,この塩は,ドナー分子が積層方向に二量体を形成し,分子1つの形式電荷は+0.5であることが分かった。以上全ての結果から,この塩の常圧における基底状態は,金属−絶縁体境界近傍に位置する,反強磁性モット絶縁体であることを明らかにすることができた。有機金属錯体を用いた分子性導体の基底状態が明らかになったのは初めてであり,今後の分子性導体開発に大きく貢献できる結果を得ることができた。

↑年次報告

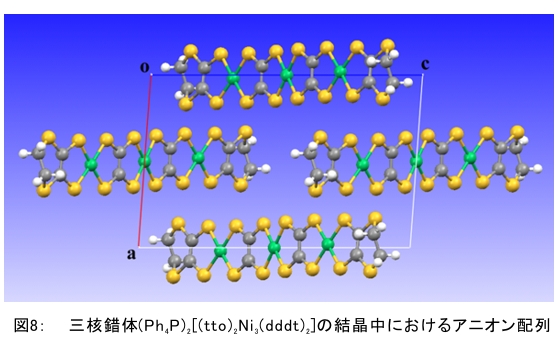

(2) tto(テトラチオオギザレート)架橋配位子を有する多核金属錯体を用いた分子性導体の開発研究担当者:久保,山本(貴),福永,山本(浩),加藤

以前我々は,架橋配位子としてtto(tetrathiooxalate)を有する多核ニッケルジチオレン錯体[(tto)2Ni3(S-S)2]2- および[(tto)Ni2(S-S)2]2- (S-S = dmit, dmise, tdas, dddt, edo; dmit = 1,3-dithiole-2-thion-4,5-dithiolete; dmise = 1,3-dithiole-2-selenon-4,5-dithiolete; tdas = 1,2,5-thiadiazole-3,4-dithilate; dddt = 5,6-dihydro-1,4-dithiine-2,3-ditholate; edo = 5,6-dihydro-1,4-dioxine-2,3-dithiolate) の簡便な合成法を確立し,それらの結晶化にも成功した。本年度は,スペクトル測定や分子軌道計算等を用い,それらの基本物性を確立することを目標とした。その中でも,UV-VIS-NIRスペクトルでは,分子のHOMO-LUMOギャップ等,分子性導体に不可欠な情報を得ることができる。類似の多核錯体はいくつか合成されているが,スペクトルの解析はおろか測定すら行われていない。我々は,これらの多核錯体のスペクトルを測定した。このスペクトルを解析することができれば,多核金属錯体を用いた分子性導体の開発に,新たな合成的指針を与えることができる。現在,理研RSCC systemでのスペクトル解析を行っている。これら基本物性を確立する研究と同時に,多核金属錯体を用いた分子性導体の結晶化も同時に行った。なかでも三核錯体の電解酸化による結晶化に成功したことは,研究例がほとんどない単一成分金属への発展が期待できる結果である。現在,結晶解析を進めている。

↑年次報告

(3) シクロアルカンを導入したジチオレン錯体による分子性導体の開発研究担当者:久保,福永,山本(浩),加藤

ジチオレン金属錯体を用いた分子性導体は,dmit等アクセプター系の分子から構成されるものが多く,ドナー性の金属錯体伝導体に関する研究は極端に少ない。そこで我々は,ドナー性の金属錯体であるdddt錯体に,シクロアルカンを導入した新たな分子を合成し,その基礎的物性の確立を目指した。まず,置換基としてシクロペンタン,シクロヘキサン,シクロヘプタン,シクロオクタンを有するdddt系錯体を合成し,それらの結晶構造およびスペクトルを測定し基礎物性の収集を行った。そして,それらの電解結晶成長により,シクロペンタンを有する錯体のラジカルカチオン塩(I3-, IBr2-, PF6-, BF4-, ClO4-) を得ることに成功した。現在,結晶構造解析および物性測定を行っている。

↑年次報告

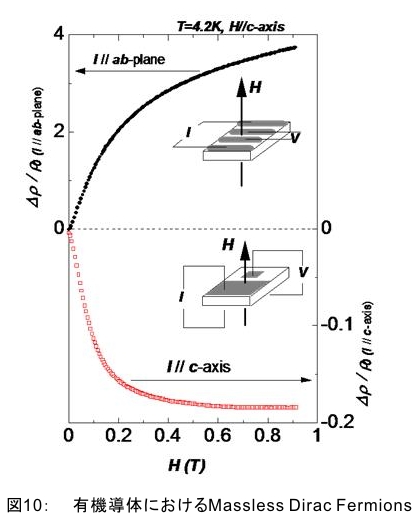

研究担当者:田嶋(尚),田村,加藤

高圧下にある有機導体α-(BEDT-TTF)2I3の電子状態は,ゼロギャップシステム(Dirac電子系)の描像から実験・解析を進めていくことで急速に進展した。

1つは温度に依存しない電気伝導性である。どのような抵抗値を持つのかを知るために1層あたりの電気抵抗(シート抵抗)を見積もると,驚くべきことに広い温度範囲で量子抵抗 h/e2=25.8 kΩ近傍に量子化していることが判明した。これがゼロギャップ状態の電気伝導性の特徴である。最も重要なのはこれが不純物濃度にあまりよらないという事実である。キャリア濃度の温度変化がn ∝ T2 に従うのもこの系の特徴である。

さらに興味深いのは,面垂直に磁場が加わるとDirac coneはLandau 準位に量子化されるが,contact pointを周回する軌道がBerry位相πを持つため,必ずcontact pointの位置にゼロモードと呼ばれるN=0のLandau 準位が現れることである。Landau準位の縮重度は磁場に比例して増大するので,contact pointにおける状態密度はゼロから磁場に比例して増大する。

本研究では,低磁場でもゼロモードLandau準位が支配的となる十分低温で層間磁気抵抗を調べた。以下がその実験結果である。

(1) 垂直磁場下では,ゼロモードLandau準位の縮重度の増大を反映して,層間抵抗は磁場に反比例して減少する負の磁気抵抗を示す。

(2) 磁場方位を傾けると,層間抵抗は単調に増大し二次元面に平行な磁場方位で鋭いピークを示す。

この結果は,量子極限における層間伝導度をトンネル描像で計算した長田の結果と定量的によく一致している。従って,この層間磁気抵抗の振る舞いはα-(BEDT-TTF)2I3においてDirac電子系が実現したことを強く示唆するものである。

さらに,ゼロモードを考慮すると今まで未解決であった面内の磁気抵抗やホール抵抗の振る舞いを良く理解できる。ゼロモードLandau準位の縮重度の増大を反映して磁場依存性は小さく,ホール角が広い磁場・温度域において〜45°であること,キャリア易動度は磁場に逆比例して減少すること等,ゼロモードLandau準位上にあるキャリアの高磁場下特徴として説明できる。さらに,低温では低磁場でもゼロモードLandau準位が支配的となるために,ホール抵抗が低磁場からプラトーになる。

(BEDT-TTF= bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

↑年次報告

研究担当者:田嶋(尚),田嶋(陽),加藤

モット絶縁体と隣接する超伝導性を理解するには,モット絶縁体におけるキャリアの性質を明らかにすることが1つの重要な手がかりになる。本研究では有機導体の中で最も典型的なモット絶縁体であるβ'-(BEDT-TTF)2ICl2の電気抵抗とホール効果を2 GPa以内の圧力下で調べた。この物質は常圧下ではモット絶縁体であるが,約8 GPaの超高圧力を印加すると有機導体の中では最も高い転移温度TC〜14 Kで超伝導転移を示す。以下が本研究の成果である。

(1) 圧力下輸送測定解析から有効オンサイトクーロン斥力を得ることができた。オンサイトクーロン斥力は強相関電子系にとって非常に重要な物理量である。それにもかかわらず,オンサイトクーロン斥力はX線構造解析のデータから理論的に予想されるのが一般的で,直接実験から得られた例はほとんどない。我々が知る限り,有効オンサイトクーロン斥力の値を輸送測定解析から得た例はこれが最初である。

(2) モット絶縁体と隣接する超伝導性を理解するには,モット絶縁体におけるキャリアの散乱機構を明らかにすることが大変重要である。この物質の散乱機構には主にキャリア−キャリア散乱が寄与していることを実証することができた。

(BEDT-TTF= bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

↑年次報告

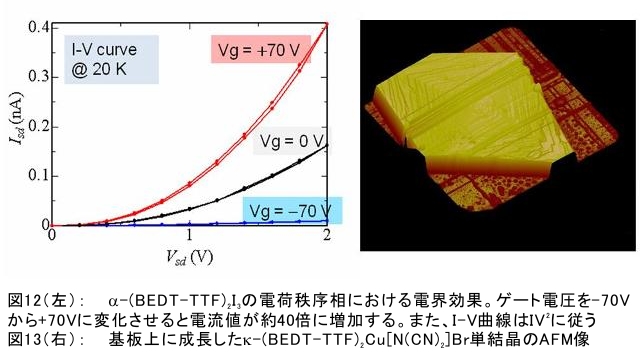

研究担当者:山本(浩),川椙,池田,加藤;塚越(河野低温物理研究室)

分子性導体の微小結晶を基板上に成長させ,その電気特性を基板上で直接測定することによって,電界効果・界面現象・結晶サイズ効果等の評価を行った。

(DMe-DCNQI-d7)2Cuのマイクロ/ナノ結晶については, 以前SiO2/Si++基板上で太さ100 nm程度の単結晶について電気抵抗の温度依存性を測定し,バルク結晶で見られる80 Kの金属−絶縁体転移が消失することを見いだしていた。その原因についてはこれまでいくつかの可能性を考え検討を行ってきたが,今回バルク結晶をカーボンペーストとエポキシ樹脂でシリコン基板に固定すると,低温まで結晶が割れることなく測定が可能となり,その場合にも80 Kの金属−絶縁体転移が消失することを確認した。これはシリコン基板の熱膨張係数が数ppm / Kと非常に小さく,その数十倍の熱膨張係数を持つ分子性導体は基板に固定されることによって低温で実効的に負の圧力を感じているためであると考えられる。

(DMe-DCNQI-d7)2Cuに関するこうした解釈に基づくと,α-(BEDT-TTF)2I3で見られた金属−絶縁体転位の転移温度が,基板上のマイクロ結晶では約15 K上昇するというこれまでの結果も,同様の負圧効果が原因であると推測できる。また,転位の温度幅がバルク結晶に比べて広くなる現象も結晶内での歪みが原因であると考えると説明がつく。以上の解釈を前提として,低温の電荷秩序相における電界効果測定を行った。その結果,サンプルはn型の電界効果トランジスタ(FET)動作を示し,I-V曲線はモット・ガーニー則に従うことが明らかとなった。これは一般的な絶縁体にキャリア注入を行う場合と同様の挙動である。昨年度の測定ではON/OFF比が1.1程度と非常に小さい値であったが,今年度は結晶作製条件の最適化を行い,結晶に歪みの生じにくい条件で測定を行うとON/OFF比を40まで向上させることができた。また,基板をシリコンからプラスチックに代えると,転移温度がバルク結晶のそれに近い値となることが明らかになった。一方,α-(BEDT-TTF)2I3は圧力下において,最近注目を集めているグラフェンと同様のゼロギャップ伝導体になることも知られている。ゼロギャップ伝導体は低キャリア密度,高移動度の系であり,電界効果測定に最適の状態にある。従って圧力下での電界効果測定も検討した。現在,シリコン基板を使った実験では圧が均一にかからないが,プラスチック基板を使うと比較的均一に圧力がかかることをつきとめ,さらなる検討を行っているところである。

他方,超伝導体として知られるκ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Brについても抵抗の温度依存性やゲート電圧依存性について検討を行った。この系は弱い負圧で超伝導体からモット絶縁体になることが知られており,実際シリコン基板上サンプルの抵抗値温度依存性は絶縁体的な挙動を示した。これにゲート電圧をかけるとα-(BEDT-TTF)2I3の電荷秩序相と同様,n型のFET動作をし,ON/OFF比は最大で103に達した。また,サンプルのAFM測定を行い,結晶の厚みを正確に求めるとともに,表面の分子ステップ分布についても観察した。

(DMe-DCNQI = 2,5-Dimethyl-N,N'-Dicyanobenzoquinonediimine, BEDT-TTF = bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene)

↑年次報告

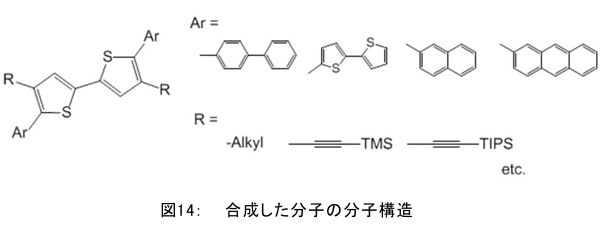

研究担当者:芦沢

分子性導体を構築する有機半導体を基礎として,分子デバイスへ応用可能な新規の有機半導体および分子性導体を開発し,電界効果トランジスタ(FET)への応用を試みている。有機分子を用いたトランジスタのキャリア移動度は,従来のアモルファスシリコンに匹敵するレベルまで改良されている。しかしながら溶液プロセスからの良質な配向膜の実現はいまだ未開拓である。

トランジスタの活性層に用いる有機半導体は分子の集合体であり,分子の電子状態とこれらが集合した薄膜や結晶構造中での分子配列や電子状態がトランジスタ特性に大きく影響する。

本年度は,有機分子の特徴である分子配向を利用した自己組織化に取り組んだ。ビチオフェンの持つgeometryに着目して,直交した分子構造を有するオリゴチオフェン誘導体を合成した。トリアルキルシリル置換基の大きさを系統的に変化させることで,自己組織化膜中の分子の配列の制御と溶解性の向上による溶液プロセスからのFET作成が期待される。

↑年次報告

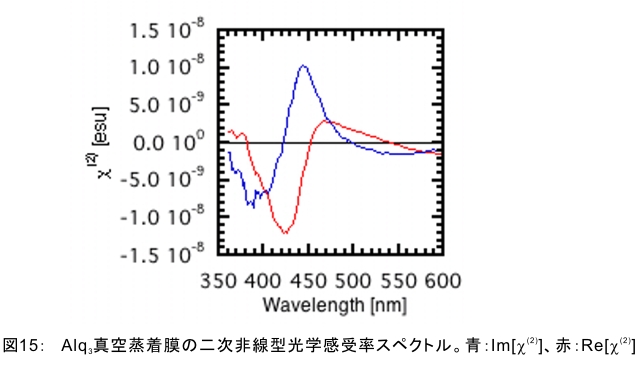

研究担当者:礒島

有機材料における光学的異方性は,分子そのものの異方性(対称性)とその集合状態(分子配向)の異方性(対称性)により決まる。高い対称性を持つ分子等では,電子遷移が二重ないしは三重に縮退することがある(本研究では二重および三重縮退の場合をそれぞれ二次元系および三次元系と呼ぶ)。2つないし3つの縮退した遷移双極子のコヒーレントな重ね合わせにより,これら遷移双極子モーメントベクトルのなす面あるいは空間の任意の向きの光励起による遷移が可能となるため,通常の非縮退の遷移のみの関与する場合(一次元系)とは大きく異なる非線型光学応答の異方性を示す。またこのような分子では,異方性に関わるもう一つの要因である分子配向についても一次元系とは異なることがある。本課題では,このような電子状態や分子集合状態の次元性と非線型光学応答の異方性との関係を検討するとともに,分子配向の評価と制御手法や光機能素子への応用等の研究を行っている。

本年度は,前年度に引き続き弱い自発的非中心対称(極性)配向を示す有機薄膜系における分子配向の形成機構の解明と非線型光学材料応用に向けた取り組みを行った。有機EL材料としてもよく用いられているtris(8-hydroxyquinolinato) aluminum(III) (Alq3)は,暗所で真空蒸着すると膜厚に比例して膜表面電位が増大し,28V/560nmにも達することが知られている。この巨大表面電位は分子の非中心対称配向によるものであるが,その配向秩序因子は0.01程度である。このように対称性の高い分子で非中心対称分子配向が得られること,配向秩序因子が再現性良く0.01程度の小さい値をとることは,分子集合における配向の自己組織化過程の観点からも興味深い。応用上の観点からも,真空蒸着のみで配向(ポーリング)プロセスなしに二次非線型光学活性となるというメリットがある。非線型光学材料としての有用性を探るため,非線型感受率を一次電場変調分光法により評価したところ,χ(2) 〜 1×10-8 esu 程度(pm/Vのオーダ)と広く用いられている無機非線型光学材料と同程度の値が得られた。素子構造の最適化や配向度の改善によって,十分実用的な非線型光学材料となり得ることが明らかとなった。

↑年次報告